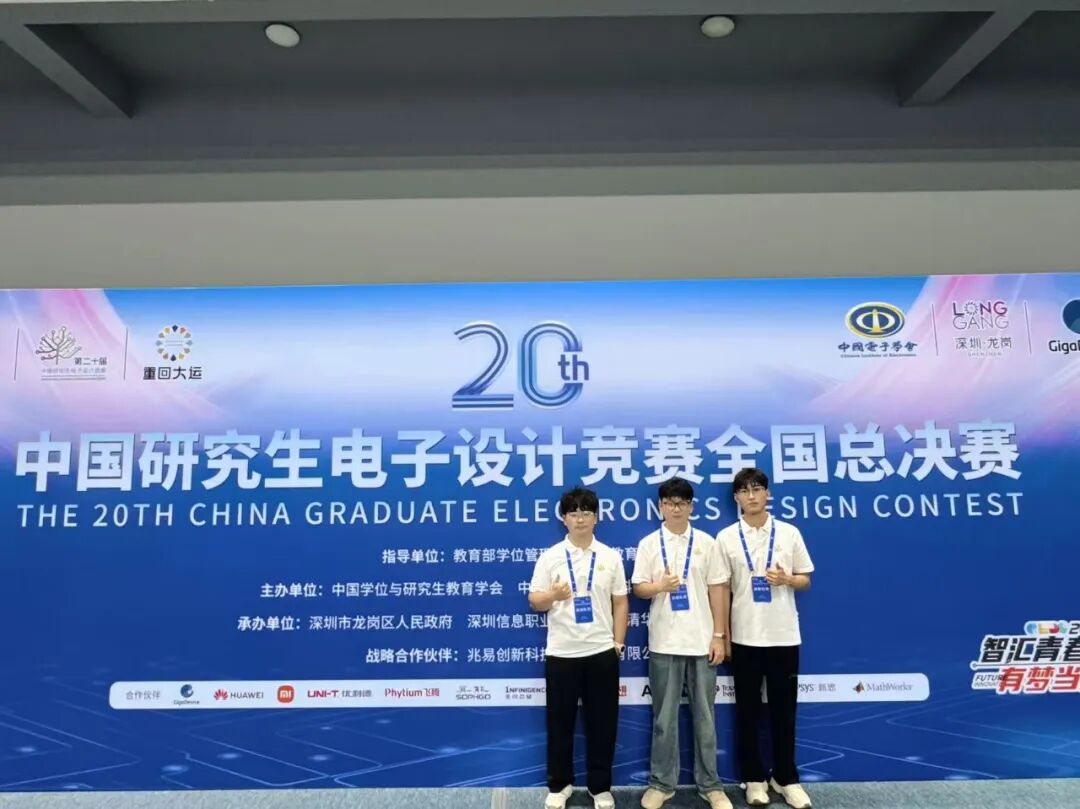

今年8月,上海电力大学人工智能学部研究生傅超、李克、陈泽宇团队凭借“智能道路缺陷检测机器人”项目在第二十届中国研究生电子设计竞赛全国总决赛中获国家二等奖。第一教育对团队成员进行了专访。

其实,学校已连续三年有研究生把国奖带回校园,好消息一波接一波——他们是怎么做到的?

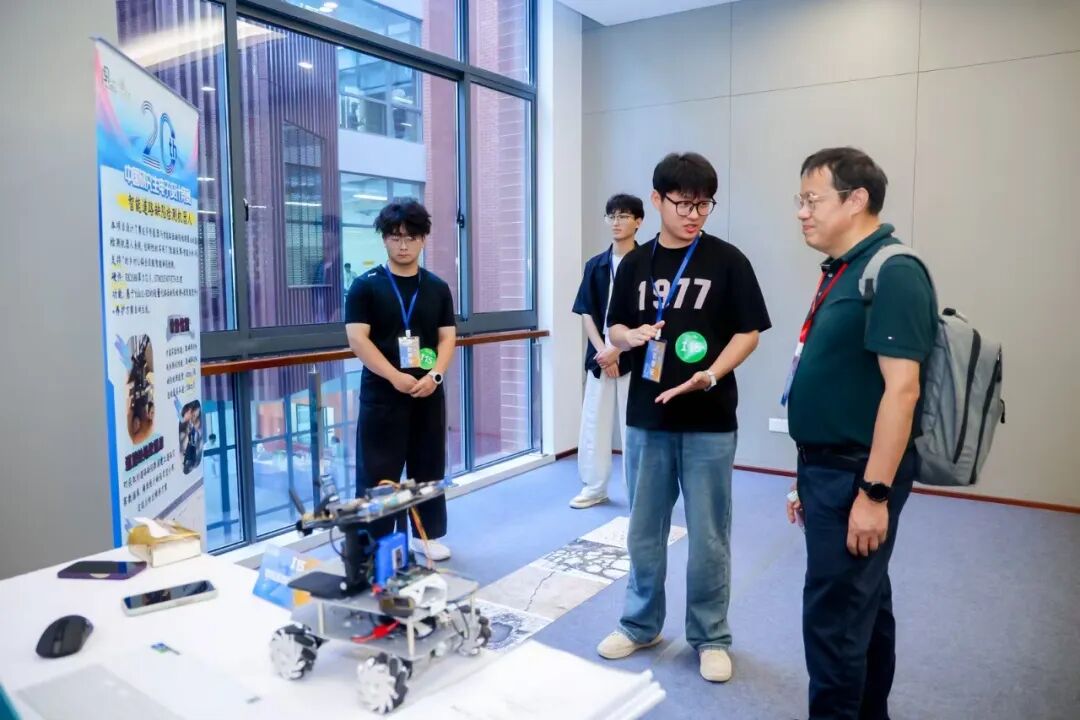

“小医生”上路,它给乡村公路做体检

我国道路检测长期依赖人工“走一遍、看一眼”的巡检方式,效率低又不够统一,还存在安全风险。上海电力大学人工智能学部研究生团队做的,就是把这件“又苦又累”的工作交给一台“会看、会判、会建议”的小机器人:它通过多传感器采集路面信息,在本地嵌入式平台上以轻量化算法实时识别裂缝、坑槽、松散等路况问题,自动生成带定位与维修建议的“病历单”,并把数据回传平台,形成从感知、决策再到模型进化的闭环。

项目负责人傅超告诉第一教育,这次获奖“是一份沉甸甸的肯定,也是新的起点”,真正的成就感来自把课堂所学用在真实问题上,“从选题、调硬件、迭代算法到通宵排故障,我们把每一组现场数据记到最细,‘分工协作、死磕细节’。”

这台机器人不是“展厅样机”,而是在滚烫路面上反复实测的一线装备。项目早期,团队从“全能识别”的“弯路”回到聚焦高频发生道路状况的场景,攻下关键算法,将自研“智慧之眼”部署到前端RK3588,实现稳定、实时的缺陷诊断;同时提出TL-ELCC-mTSP多机路径规划,让协同巡检更高效、能耗更低。盛夏气温近40℃,傅超和团队成员一遍遍推进,拿到第一手“真数据”持续回灌模型,就这样,算法在实战中越跑越稳。

“这是个团队赛。一个人的强大走不远,大家都出力,才能走得更远。”队员李克回忆,从市赛到国赛,对手强、设备新,先得稳住心态。“展示前代码出过状况,我们不慌不弃,最后硬是啃过去。”

项目成员陈泽宇则把这次获奖称作“对学校培养的最好回馈”:“学校从稳定的实验室与设备,到顶级赛事的组织与保障,再到从校区到赛场的交通与物资,都安排得很到位,我们才能心无旁骛在比赛中发挥出最好水平。”

其实,上海电力大学研究生近三年都有项目拿下国家级荣誉:电气工程学部“博‘采’智‘增’——新能源架空配电线路输电能力提升技术及产业化”项目已在浙江、河南等地试点,线路输送能力提升40%以上,并在2024年第十四届“挑战杯”秦创原中国大学生创业计划竞赛“秦创原”创新挑战赛全国总决赛中收获国家金奖与应用口碑。

同时,人工智能学部“跃动智检——多载荷双足轮腿巡检平台”将具身智能落到电力一线,在全地形越障、全局动态导航与缺陷识别等方面表现突出,获得2024年“兆易创新杯”第十九届中国研究生电子设计竞赛获技术类竞赛全国总决赛团队二等奖、第十九届“挑战杯”上海市大学生课外学术科技作品竞赛特等奖。

此外,经管学院“侦碳所——高校碳金融教育平台”还在2023年第二届中国研究生金融科技创新大赛中斩获国家三等奖。这些项目共同勾勒出一条“问题导向、场景驱动、系统闭环”的清晰路径:从真实痛点出发,用工程落地检验,再以数据回灌反哺模型与平台建设。

打好产教融合“组合拳”,锻造能源电力卓越工程师

如何将课堂所学转化为工程所用?怎样让论文成果服务于产业一线?上海电力大学通过一套环环相扣的产教融合“组合拳”,给出了自己的答案。学校以平台为基、模式为径、体系为擎,系统构建起卓越工程师培养的新范式,让学生真正在“真场景”里解决“真问题”,实现从“卓越学子”到“卓越工程师”的跃迁。

第一拳:平台筑基,打造“工作站—能力平台—实践基地”三级联动育人载体。

坚实的实践平台是产教融合的基石。近年来,上海电力大学对实践平台进行扩容与升级。在校外,学校与国网、中广核等行业龙头共建30余个校级研究生工作站,使工作站总量突破70家,并联动百余个联合实践基地,其网络覆盖“发—输—变—配—用”及高端装备制造全链条。在校内,则同步建成了“能源电力学科思政教育中心”“AI赋能学科交叉教育中心”“STEM教育实践创新中心”。这一套“组合拳”形成了“在校外工作站发现真问题、在校内能力平台获得方法论、再回到实践基地完成验证与迭代”的闭环育人载体,为后续培养模式改革提供了强大的资源支撑。

上海电力大学与华东电力设计院有限公司举行研究生工作站揭牌仪式

上海电力大学与上海明华电力科技有限公司举行研究生工作站签约暨揭牌仪式

上海电力大学与湖南赢科储能科技有限公司举行签约仪式

第二拳:模式创新,不断完善“1+1+N”协同培养将课堂搬进产业一线。

在广袤的平台上,行之有效的合作模式是关键路径。学校与扬中高新区的合作便是“1+1+N”协同培养模式的生动典范:学校与中国电气岛、新能源产业岛扬中签约共建研究生工作总站暨产教融合联盟,以此为“核心”,向园区产业生态延伸,三年内便在13家科技型企业布点工作站。该模式的核心在于“真”字——课题从企业真实痛点中来,导师由校内专家与28位企业工程师共同担任,让学生在“真课题、真数据、真约束”中推进项目。

2022级硕士刘冠军在“学校+扬中高新区+威腾电气”的体系里,攻关“分布式发电及储能的微电网调度”,在校企双导师带领下与企业联合申请3项发明专利,毕业即入职企业。智能道路缺陷检测机器人团队,也正是借助工作站的真实场景,在园区道路完成算法迭代,作品出手就是“能跑在地上的版本”。刘冠军与机器人团队的成长轨迹,正是学校2022年获国家级教学成果奖的“1+1+N”模式其内涵与成效的成功体现。

第三拳:体系为擎,成立卓越工程师学院推动全链条智能化升级。

在平台与模式的成功实践基础上,学校进行了顶层设计的战略升级。2024年12月,上海电力大学能源电力卓越工程师学院正式成立,聚焦新型电力系统、海上风电、绿色低碳等前沿领域。卓工院整合行业资源,设立理事会,打造“上电卓工院联盟”,打通从招生、课程到就业的全链条联合培养。

其师资由校内导师与校外专家共同组成,并以“能源电力学科思政教育中心”“AI赋能学科交叉教育中心”“STEM教育实践创新中心”三大中心及“电力芯片”等专班建设为重要抓手,将人工智能贯穿教学全过程,推动培养模式的智能化转型。在这里,学生被真正带到电厂、风场、换流站现场,遵循“1+X”工学交替与“研一练能力、研二攻模块、研三出成果”的成长轨迹,毕业时既能讲清原理,也能在现场把系统跑起来,许多学生因此拿到了行业头部企业的“定向offer”。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/31obcv_VVMQA4tG8lnYGRw