在建设教育强国、教育强市背景下,2025年成为上海高校改革大年,至少3个波次的教育综改落地开花。其中,“双一流”高校打头阵、当尖兵,“三位一体”推进教育改革发展、科技创新和人才培养;沪上首批5所应用型本科高校先行先试,让教育链和产业链无缝对接;同时,各具特色的地方高校也“一校一策”,实施“上海高等教育重服务、强贡献计划”。今天起,解放日报·上观新闻记者走进这些试点高校,深度调研他们如何系统性变革,让教学科研“适配”国计民生,以期带来具有新时代内涵的教改。

秋季校招进场

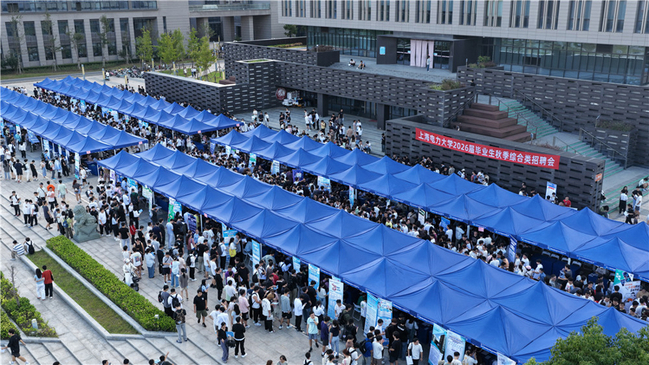

临港大学城,来自上海电力大学人工智能学部的清洁能源技术专业硕士生时鹏,走进今年第一场秋季校园招聘会。面对210多家用人单位带来的4000多个就业岗位,他惊喜发现,“人工智能+清洁能源”的交叉领域已形成产业需求,“无论是运用新的算法优化电网调度,还是通过智能预测来提升“风光”新能源的利用效率,自己的研究课题都有了用武之地。”

这位2026届毕业生赶上了好时机。从前有句话:“高校培养的人才到了企业用不上,企业急需的技能高校课堂又教不到”——近年来,大学与行业间的“知识倒挂”现象,叠加人才培养与产业一线供需脱节、学生产业实践实习匮乏等问题,加剧了供需错位的矛盾。

2025年,“上海高等教育重服务、强贡献计划”启动实施,试点高校结合定位与特色,制定“一校一策”,改变以往以学科建设为核心的办学逻辑,以人才培养为核心推进教育综合改革,让“供给侧”输出的人才真正符合国家战略和相应行业需求。

【师资转型,精准细分化解“一对一”错配】

上海电力大学临港校区

事实上,行业特色高校还主动把教师“送出去”在岗充电。上海电力大学能源与机械工程学院王道累教授就在上海电力股份有限公司吴泾热电厂实践,对企业的实际运行和技术需求有了更深认识,“这些积累反哺教学后,学生的实践能力和工程思维也明显增强。”按照上电“双师型”教师提升计划,学校要求新进教师至少拥有6个月企业实践经历,并选派骨干教师赴头部企业挂职,目前全校双师双能教师的比例达75%。

“必须拥有一支‘既懂理论、又懂生产’的教师队伍。”上海电力大学党委副书记、校长顾春华表示,在师资双向流动下,同时引进企业技术骨干担任“产业教授”,现有来自国网、南网、五大发电集团,以及华为、特斯拉、宁德时代、上海能建、晶科电力等企业的百余位工程专家走进上电课堂,带来产业一线的技术与案例,成为教育教学新常态。

原文链接:https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=1017653