在建设教育强国、教育强市背景下,2025年成为上海高校改革大年,至少3个波次的教育综改落地开花。其中,“双一流”高校打头阵、当尖兵,“三位一体”推进教育改革发展、科技创新和人才培养;沪上首批5所应用型本科高校先行先试,让教育链和产业链无缝对接;同时,各具特色的地方高校也“一校一策”,实施“上海高等教育重服务、强贡献计划”。今天起,解放日报·上观新闻记者走进这些试点高校,深度调研他们如何系统性变革,让教学科研“适配”国计民生,以期带来具有新时代内涵的教改。

【重构专业调整机制,让企业需求精准对接】

上海电力大学储能技术实验室里,储能科学与工程专业本科生龙佳一正与团队测试新型电池的充放电效率。今年3月开始,在专业结构调整优化中,全校淘汰了7个就业率偏低的传统专业,增设了储能科学与工程等10个专业。该校计算机科学与技术(卓越培养计划)专业2025届毕业生孙宇翔则走出实验室,跟随产教融合学院副院长张传林教授走访储能上下游企业开展“需求侧”调研,运用计算机技术开发智能化的储能安全运维系统,成长为《储然有序——电源侧储能电站安全守护者》项目负责人。

“当前高等教育最紧迫的任务,就是要打破‘学科孤岛’,构建‘需求—培养—就业—发展’四链融合的新型人才培养生态。”作为首批加入本市应用型本科高校改革试点的五校之一,上海电力大学党委副书记、校长顾春华直言,“这不是简单的教学改革,而是从招生到就业的全链条重构。”

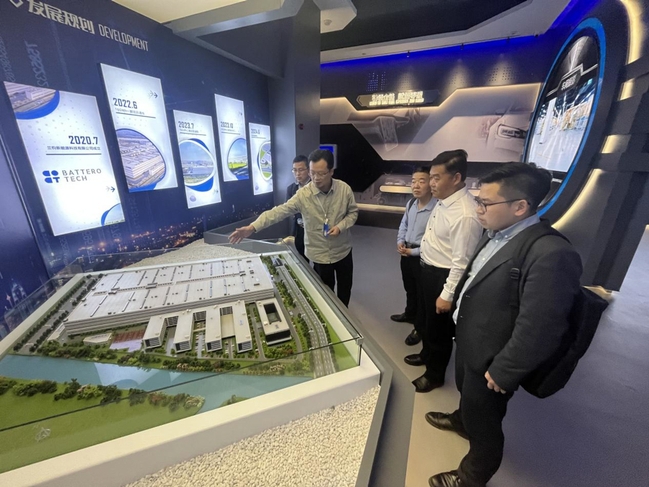

上海电力大学能源与机械工程学院教师团队走访新能源企业。

调整,首先从高校专业设置机制开始。以往,专业设置往往根据学科体系而定,虽然全面而系统,但距离产业需求总有种“隔靴搔痒”的感觉。如今,试点高校的专业设置,从以学科体系为主向以行业需求为主转变,实现人才培养“供给侧”与产业结构“需求侧”精准对接。

上海电力大学根据企业实际绘制出“产业人才需求图谱”,图谱显示未来5年储能、海上风电等六大紧缺领域的岗位缺口超2万人。全校根据前沿领域和产业发展需求加速推进专业布局调整与结构优化,推动培养体系从“学科逻辑”向“产业逻辑”转变、培养方式从“标准化培养”向“定制化培养”转变。

【引入校企双导师制,把课堂搬进生产线】

“行业出题、校企共答。”今年,华为昇思生态发展副总监丁来平多了一个新身份——上海电力大学“企业导师”。他带着“昇思MindSporeAI框架使能大模型原生创新”的真实案例,走进校内大模型产教融合实训课堂,为人工智能微专业学生讲课。“学生接触的都是企业一线技术,结课作业就是完成一份可行性报告,优秀方案可直接纳入企业研发库。”丁来平说。

事实上,这样的“真题真做”已成为上海电力大学教改常态,学校持续推动上电—临港人工智能产业学院、上电-特斯拉现代产业学院等高水平产教融合平台。目前,学校与国网上海电力、申能集团等百余家企业共建“产教融合共同体”,联合开发出48门校企合作课程和一系列覆盖电力系统各环节的虚拟仿真课程群,覆盖全校70%工科专业。

原文链接:https://www.shobserver.com/staticsg/res/html/web/newsDetail.html?id=1016407