为教育引导当代大学生在社会大课堂中坚定理想信念、锤炼过硬本领、勇担时代重任,外国语学院“‘能’见世界‘源’知中国”暑期社会实践团队立足习近平总书记“四个革命、一个合作”能源安全新战略,发挥专业优势创新性开展“国际学生视角下中国能源政策认知差异与路径优化研究”。该项目通过数据溯源、对话访谈、叙事升级、工具落地四大路径,以青年智慧解码能源认知差异,让世界听见能源中国的真实声音。

破局:数据驱动解构认知壁垒

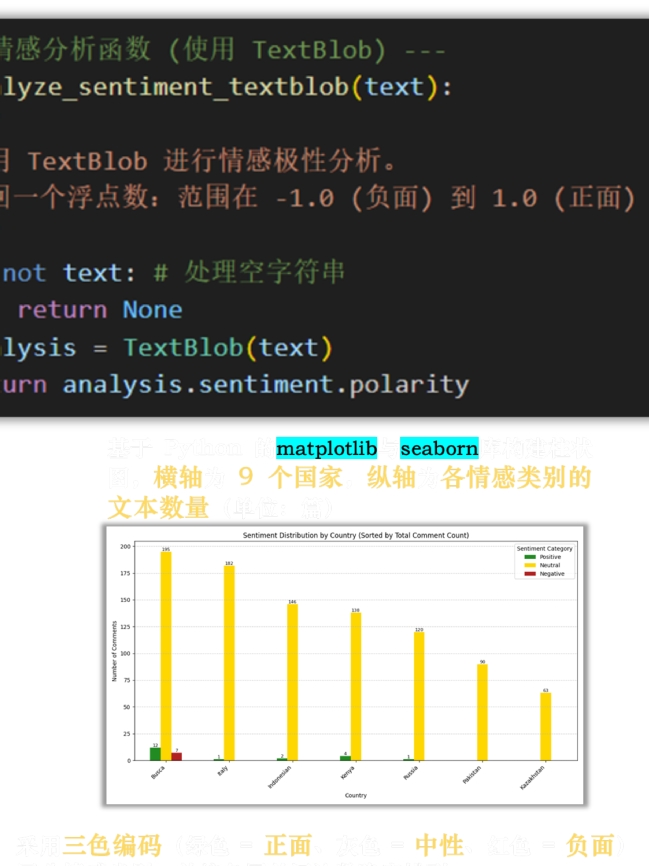

项目直面部分西方媒体对中国能源政策的曲解,构建“自塑与他塑”解决方案:在数据采集端,团队运用Python爬虫技术抓取肯尼亚《标准报》等9国主流媒体数据,结合TextBlob情感分析模型,绘制出直观的“国家-情感极性”可视化图谱;在传播策略端,团队采用半结构化提问框架,从认知、媒介、情感三维度,深度调研了187份覆盖13国留学生的访谈数据,量化分析国际视角下中国能源政策认知差异因素。

对话:青年智慧搭建传播桥梁

项目充分发挥高校国际学生社群优势,打造了多层次对话平台。借由“上电杯‘一带一路’”国际演讲赛事,与巴西、印度尼西亚、泰国等9国留学生聚焦能源转型、绿色生活、节能攻坚等核心议题展开对话。走进上海高校集聚区(杨浦4所、松江3所)以及我校继续教育学院(国际教育学院)留学生群体,通过10场焦点小组访谈,15分钟/人的音视频档案,真实记录了国际学生对中国能源政策的认知演进过程。

赋能:技术创新提升传播效能

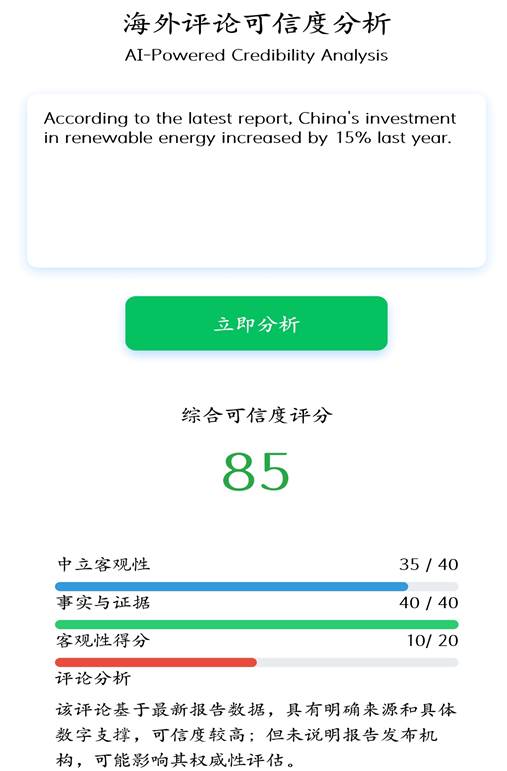

团队技术攻坚组基于DeepSeek API成功开发了“能源报道偏见检测小程序”,实现了“情感分析-可信度评估-智能评论生成”全流程自动化处理;构建的语料库收录了13国能源报道原文,支持关键词偏差实时比对。内测期间,系统成功识别32篇倾向性报道,为相关部门优化国际传播策略提供了数据依据,更通过持续更新的多源数据,成为提升学院能源电力舆情分析平台的重要组成部分。

声量:立体矩阵放大中国叙事

在全球化传播生态中,YouTube与TikTok已构成国际学生认知中国的主要信息入口,项目组创新实践“内容矩阵+社交裂变”策略,以6篇深度双语推文系统阐释中国能源政策,24条TikTok短视频以“30秒知识点”形式拆解技术亮点,获赞2000+,成功引发国际留学生群体自动转发与二次创作。这种将政策语言转化为生活叙事的传播实践,推动“中国文化”传播从单向输出向跨文化对话的范式升级。

后续,外国语学院学子将继续以语言为桥、用数据破壁,探索出一条青年参与国际传播的创新路径。正如团队负责人所言:“我们要做能源对话的‘变压器’,既降低认知阻抗,更提升传播电压,让世界听见真实而立体的中国声音”。这一实践不仅为高校社会调研提供了范式参考,更彰显了新时代青年服务国家战略的使命担当。

外国语学院 赵梦嫄 供稿